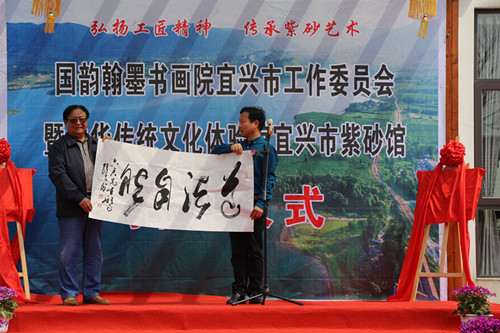

4月1日,由北京国韵翰墨书画院、中华传统文化体验馆主办,宜兴市六和君风紫砂研究所承办的“弘扬工匠精神,传承紫砂文化”——国韵翰墨书画院宜兴市工作委员会暨中华传统文化体验馆宜兴市紫砂馆揭牌活动隆重拉开帷幕,出席的嘉宾有原周恩来秘书纪东将军,北京国韵翰墨书画院执行院长、中华传统文化体验馆馆长张金发,宜兴市六和君风紫砂研究所所长查六君,中国宜兴陶瓷博物馆创始人时顺华馆长,宜兴市公安局政委单祖新,宜兴市湖滏镇党委书记张达志,中国工艺美术大师,中国陶瓷艺术大师李昌鸿,江苏省工艺美术大师沈遽华,中国陶瓷艺术大师邱玉林,中国陶瓷艺术大师李守才等十多位大师出席活动。

时顺华馆长说宜兴人文底蕴深厚,宜兴工作委员会和紫砂馆的落户,为宜兴的陶瓷艺术发展注入了全新的动力和活力,必将进一步推动中华民族优秀文化的传承和发扬,为促进社会主义文化大发展大繁荣和地方经济文化建设发挥重要的积极作用。他希望政府及文化组织为艺术家在宜兴的创作和发展提供便利环境,欢迎书画艺术与宜兴的陶瓷艺术积极碰撞,多交流沟通,共同取长补短,将中国的文化艺术推向新的高度。

张达志书记在谈到“工匠精神”时,进行了一个明确定位,首先是一种精神,是工匠们对自己的产品精益求精、精雕细琢,追求极致、追求完美、追求更好。其次是一种追求,是工匠们以质取胜的价值取向,以及对自己所热爱的事业无比执著的职业追求。再次是一种品质,是工匠们执着于产品和品牌,锲而不舍、心无旁骛、专心致志的品质。最后是一种氛围,是全社会对工匠们的敬意,以及相应较高的社会地位。

纪东将军发言提到党的十九大报告提出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。通过紫砂艺术将红色文化和传统文化相融合,设计出有思想、有文化、有创意的艺术作品,弘扬工匠精神,努力结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

李昌鸿大师认为,紫砂陶刻与历史、人文息息相关。从这些陶刻内容的由来进化和文化艺术的升华,对后人有很多启迪。在文人介入紫砂艺术的年代,文学、诗句作装饰点缀,其中最具典型的代表为清·嘉道年间的溧阳县令陈曼生,以切壶、切茗、切情、切景的题词、撰句、陶刻装饰,使"名工名仕"珠联合璧,堪称绝配的美好境界。

研究所查所长讲到,作为紫砂技艺传承人,我们有责任也有信心发扬好工匠精神,将祖国优秀的传统文化保护好、传承好、弘扬好。 做好每一把壶,让传统工艺生生不息。 张金发院长提出,工作委员会的成立要为宜兴紫砂馆文化传承做好服务,通过体验馆培育一大批高水平创作人才,推动文化事业和文化产业发展与旅游资源的对接,满足人民过上美好生活的新期待,必须提供丰富的精神食粮。坚持“活态传承”,即扩大群众基础,创作满足新时代特色的作品,找准市场需求,做更好的产品。

两个牌子的落地,是为了更好的将书画艺术与紫砂艺术相融合,书画在紫砂上出现,明末清初也有,但不多见。兴盛期应是清嘉、道年直到民国,这一时期有很多文人名士喜爱在紫砂上写诗作画,在宜兴陶人中有一些镌刻高手,他们不但为文人镌刻,而且仿前辈画家的笔法,或自己创意镌刻,也给我们留下诸多好的作品。时至今日,倒是见得不多了。

紫砂器上镌刻的诗词书画不但使作品增添了美感,从另一方面看,字画上面的题材、款识、年月,都能为后人研究当时的人文风貌、社会背景、民风民俗等提供许多信息。 要真正创造出感己感人的艺术作品不是件轻而易举的事,更要懂得为什么制壶,怎样从文学、历史、哲学、美学等等的丰沃土壤中去吮吸养料。

我们寻找到了美吗?当一件件紫砂壶上重现历史的痕迹,或许发现与接触才是让我们勿忘历史,追求真善美。而美的无限丰富的内容却有待艺术家去拓展,让美好代代相传,使中华文明点亮历史长河。同时期盼着更多的专家学者、评论家、紫砂陶艺爱好者、收藏者共同来关注这一块阵地,不仅仅要听到赞美声、更要听到批评声、善责声,让紫砂文化在新的世纪里绽放出更鲜更美的花朵。

|